仏像には様々な素材が用いられています。その材質も技法も多彩です。

ガンダーラやインド、中国、朝鮮を通じて石仏が主流を占めていたのに反し、日本の仏像彫刻を材質別に見てみますと、木造が大部分を占めています。木材の豊富な風土や神霊が宿るとされた樹木への畏敬などから木材が主流となっていきました。木彫像は飛鳥・白鳳時代にも見られますが、本格的な木彫仏は平安時代になって現れてきます。

木造の技法は大きく別けて二つに大別されます。一木造り(いちぼくづくり)と寄木造り(よせぎづくり)です。

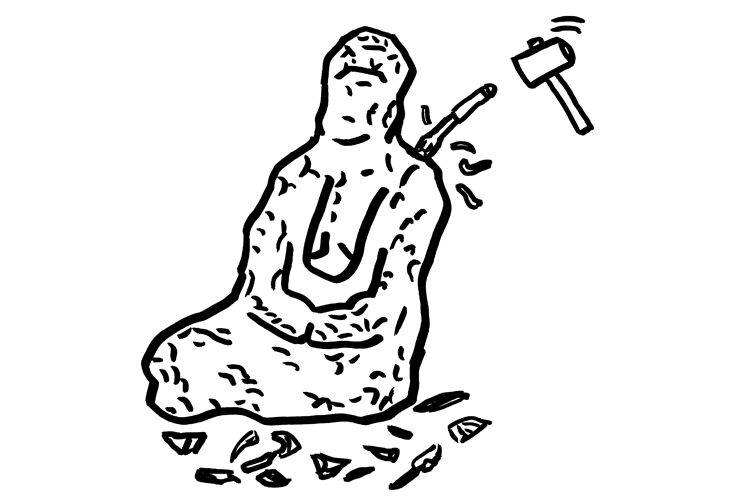

一木造り(いちぼくづくり)は必要の大部分を一本の木から掘り出すもので、歴史的には一木造りの方が古いです。 体幹部から離れた部分、腕や天衣、持物(じもつ)などは別材を用いますが、完全に1本の材から造ることもあります。 材木の干割れやねじれを防ぐために「内刳り(うちぐり)」といって、背中から内部を刳っているの像も多く見られます。大きな像を造るためには巨木が必要であり、像が重く移動が大変であるというデメリットがあります。

寄木造り(よせぎづくり)は複数の大木を角材にして組み立てて仏像を彫り上げることで、平安時代から現れてきます。丈六仏(じょうろくぶつ)などの巨像の制作に際して考案されたものです。内刳り(うちぐり)を施してから接合する方法が平安時代に考案されました。そのおかげで軽量化に成功し、運搬にも便利になりました。これは平安末期の仏師である定朝(じょうちょう)が完成したものといわれていて、これによって複数の仏師で共同作業できるようになりました。大仏師定朝(じょうちょう)は京都の宇治の平等院鳳凰堂の阿弥陀如来像を造られました。その仏像が唯一の遺品とされていて、その後の造像の手本となりました。

使用される木材の種類は時代によっても変化し、飛鳥時代のクス材から天平時代の頃にはヒノキ材が多くなり、平安以降には寄木造り(よせぎづくり)に適したヒノキ材やカヤ材が多く使用されています。 インドでは仏像に最も適した材として白檀(びゃくだん)が選ばれ、白檀(びゃくだん)を産しない中国・日本にも伝えられました。インドにおいて白檀(びゃくだん)は、その芳香や材の緻密さなどが賞されて、仏像を造る上での最高の材として珍重されました。白檀で彫られた仏像を檀像(だんぞう)といます。仏教美術における木彫像の流れは檀像(だんぞう)の系列を中心とします。 お香としては南西インドのマイソール地方の白檀(びゃくだん)を老山白檀(ろうざんびゃくだん)を最高級品の白檀(びゃくだん)とします。

飛鳥・白鳳時代の木彫像の多くにクス材が用いられていますが、これは檀像彫刻(だんぞうちょうこく)の影響であるとされ、クス材の独特の香りが代用されたと考えられます。特にヒノキ材は構造的な強さと造作のしやすさや木目に沿って美しく割れ、寄せ木の材として使いやすいから多く用いられました。